에리다누스자리 엡실론

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

에리다누스자리 엡실론은 바이어 명명법에 따른 이름으로, 지구에서 약 10.5 광년 떨어진 K2 V형 주계열성이다. 2015년 국제천문연맹은 이 별과 외계 행성 에리다누스자리 엡실론 b에 각각 '란'(Ran)과 '에기르'(AEgir)라는 고유 명칭을 부여했다. 에리다누스자리 엡실론은 2세기부터 관측 기록이 있으며, 2000년에는 행성 b가 발견되었고, 소행성대와 먼지 원반이 존재한다. 이 별은 태양과 유사한 특성과 가까운 거리로 인해 생명체 존재 가능성이 제기되었으며, 여러 외계 지적 생명체 탐사(SETI) 프로젝트의 대상이 되었으나 유의미한 신호는 발견되지 않았다.

더 읽어볼만한 페이지

- 에리다누스자리 엡실론 - 에리다누스자리 엡실론 b

에리다누스자리 엡실론 b는 에리다누스자리 엡실론을 공전하는 외계 행성으로, 시선 속도법으로 발견되었으며 목성형 행성이고, 궤도 이심률이 거의 원형이며, 국제천문연맹에 의해 에기르로 명명되었다. - 큰곰자리 운동성단 - 스카트

스카트는 물병자리 델타별의 고유 명칭으로, 다양한 표기로 불리다 2016년 국제천문연맹에 의해 공식 명칭으로 승인되었으며, 동아시아 별자리에서는 '우림군'에 속한다. - 큰곰자리 운동성단 - 미자르

미자르는 망원경으로 발견된 최초의 쌍성계로 추정되는 큰곰자리 제타별이며, 사중성계이고, 알코르와 함께 북두칠성을 이루는 별 중 하나로서 시력 검사 대상으로 여겨지며 다양한 문화권에서 신화 및 전설과 관련된 이름으로 불린다. - 용자리 BY형 변광성 - 백조자리 61

백조자리 61은 11.36광년 거리에 있는, 큰 고유 운동과 시차 측정으로 유명한 '베셀의 별'이라고도 불리는 K형 주계열성 쌍성계이다. - 용자리 BY형 변광성 - 글리제 581

글리제 581은 지구에서 20.3 광년 떨어진 적색 왜성으로, 최소 6개의 행성을 거느린 행성계이며, 한때 글리제 581c가 생명체 거주 가능 영역에 위치해 주목받았고, 외계 지적 생명체 탐사 대상으로 2012년에는 거대한 파편 원반이 발견되었다.

2. 명칭

'에리다누스자리 엡실론'은 바이어 명명법에 따른 이름이다. 상대적으로 밝은 별임에도 과거 천문학자들의 기록에는 이 별이 고유 명칭으로 불린 적은 없다. 이후 이 별 주위를 도는 행성 하나가 발견되었고, 이 행성은 외계 행성에 이름을 붙이는 규칙에 따라 '에리다누스자리 엡실론 b'로 명명되었다.

에리다누스자리 엡실론 주위에는 현재까지 최소 하나의 행성과 두 개의 소행성대, 먼지 원반이 발견되었다.

국제천문연맹(IAU)은 고유 명칭이 없는 외계 행성과 그 어머니 별에 이름을 붙여주는 'NameExoWorlds' 공모전을 개최했는데, 에리다누스자리 엡실론과 엡실론 b도 이 계획에 포함되었다. 2015년 12월, IAU는 에리다누스자리 엡실론의 이름으로 '란'(Ran), 엡실론 b의 이름으로 '에기르'(AEgir)를 선정하였다. 이 이름들은 미국 워싱턴주 콜버트에 있는 마운틴사이드 중학교 8학년 학생들이 제출한 것으로, 북유럽 신화에 나오는 바다의 여신 란과 바다의 신 에기르에서 따온 것이다.[6]

2016년, IAU는 항성 고유 명칭을 목록화하고 표준화하기 위해 항성명칭심의회(WGSN)를 조직하였고,[7] 2016년 7월 WGSN은 이 이름들을 엡실론과 엡실론 b의 공식 명칭으로 등재하였다.[8]

중국어로는 '천원사'(天苑四)라고 불리며, 이는 '천상의 목초지의 네 번째 별'이라는 의미이다.

3. 관측 역사

알렉산드리아 출신 그리스 천문학자 클라우디오스 프톨레마이오스는 1,000개 이상의 별을 포함하는 자신의 성표에 에리다누스자리 엡실론을 포함시켰다. 이 성표는 그의 천문학 논문 ''알마게스트''의 일부로 출판되었다. 에리다누스자리는 프톨레마이오스가 이라고 명명했으며, 엡실론별은 그의 목록에서 13번째 별로 기록되었다. 프톨레마이오스는 엡실론별을 라고 불렀는데, 여기서 δgrc는 숫자 4를 의미한다. 이는 에리다누스자리에 있는 네 개의 별, 즉 γ, π, δ 및 ε (프톨레마이오스 목록 10~13번째 별)을 가리킨다. ε별은 이들 중 가장 서쪽에 있어 동쪽에서 서쪽으로 하늘이 일주 운동하는 것처럼 보일 때 나머지 세 별을 이끄는 것처럼 보인다. 프톨레마이오스 성표를 연구하는 현대 학자들은 해당 항목을 ''"P 784"''(출현 순서대로) 및 ''"Eri 13"''으로 지정한다. 프톨레마이오스는 이 별의 겉보기 등급을 3으로 묘사했다.

엡실론별은 프톨레마이오스 성표를 기반으로 한 여러 중세 이슬람 천문학 논문에도 등장한다. 대표적인 것으로 964년 알 수피가 쓴 ''항성서'', 1030년 알 비루니의 ''마스우드 캐논'', 1437년 울루그 베그의 ''지즈 술타니''가 있다. 알 수피는 엡실론의 겉보기 밝기를 3등급으로 기록했다. 알 비루니는 프톨레마이오스와 알 수피의 밝기를 인용했으나(선대 두 명의 측정값은 3등급이었음에도 알 비루니는 4등급으로 기록하여 값이 일치하지 않는다.) 엡실론에는 하늘에서 나타나는 순서에 따라 786번을 부여했다. 사마르칸트에서 엡실론을 관측한 울루그 베그는 겉보기 등급으로 알 수피가 제시한 3등급을 인용했다. 울루그 베그 성표를 현대 명칭으로 개정한 것에 따르면 엡실론은 ''"U 781"'', ''"Eri 13"''이다.(후자는 프톨레마이오스 성표 명칭과 같다.)

1598년 엡실론별은 티코 브라헤 성표에 실렸으며 1627년 요하네스 케플러가 간행한 루돌프 표에도 포함되었다. 루돌프 표는 브라헤가 벤 섬 우라니보르크, 슈테옌보르크 천문대에서 1577년부터 1597년에 걸쳐 관측한 자료를 정리한 것이다. 에리다누스자리에서 엡실론이 받은 순번은 10, 명칭은 인데, 이는 프톨레마이오스가 붙인 이름과 같다. 브라헤는 이 별의 겉보기 등급을 3으로 매겼다.

1603년 독일 천문지도 제작자 요한 바이어는 우라노메트리아에 엡실론별을 바이어 명명법을 처음 적용하여 수록했다. 바이어는 별자리 내 가장 밝은 별부터 어두운 별 순으로 α, β, γ, δ 순으로 이름을 붙였다. 그러나 바이어 시대 밝기 등급은 소수점 이하를 매기지 않아, 같은 등급 내 상대적 밝기가 아니라 위치 순서대로 부호를 붙이는 등 정확성이 떨어졌다. 그 결과 엡실론별은 그리스 문자로는 다섯 번째이나 실제 별자리 내 밝기는 열 번째이다. 바이어는 ε 외에 13(프톨레마이오스 성표 번호와 같으며, 바이어는 실제로 많은 별에 프톨레미와 같은 번호를 부여했다.), ''"Decima septima"'' (라틴어로 '17번째')를 붙였다. 바이어는 엡실론 밝기를 3등급으로 매겼다.

1690년 요하네스 헤벨리우스는 본인 성표에 엡실론을 포함시켰다. 순번은 14, 명칭은 ''"Tertia"''('세 번째'), 겉보기 등급은 3(버번트와 겐트 논문) 또는 4(베일리 논문)였다. 1712년 영국 천문학자 존 플램스티드는 성표를 출판, 엡실론에 '에리다누스자리 18'을 붙였는데, 이는 적경 기준 오름차순 정렬 결과 엡실론이 18번째였기 때문이다. 1818년 프리드리히 베셀은 제임스 브래들리가 1750년부터 1762년까지 관측한 자료를 바탕으로 성표를 출간, 엡실론 겉보기 밝기를 4등급으로 기록했다.

1757년 프랑스 천문학자 니콜라 루이 드 라카유는 398개 항성을 수록한 ''"Astronomiæ Fundamenta, Paris"''를 출간, 엡실론별을 포함시켰다. 그는 1755년 307개 항성을 수록한 ''"Ephémérides des Mouvemens Célestes, pour dix années, 1755—1765"''를 출간했는데, 이를 기반으로 2년 후 증보판을 내놓았다. 1831년 프랜시스 베일리는 라카유 성표 기반 보강판을 내놓았는데, 엡실론 명칭으로 50번을 부여했다. 라카유는 엡실론 밝기를 3등급으로 기록했다.

1801년 제롬 랄랑드는 1791~1800년 사이 관측기록 기초, 약 5만 개 항성을 관측 시간 순서대로 수록한 《''Histoire Céleste Française''》를 간행했다. 여기에는 엡실론별 관측 기록 3개가 실려 있다. 1847년 프랜시스 베일리 연구진은 랄랑드 성표 보강판을 출판, 항성을 적경 기준으로 정렬했다. 모든 항성에는 관측사건마다 고유번호를 부여, 엡실론에는 3회 관측사건에 기초하여 6581, 6582, 6583 번호를 붙였다. 랄랑드는 엡실론 겉보기 밝기를 3으로 수록했다. 1801년 요한 엘레르트 보데는 102개 별자리에 속한 1만 7천 개 별을 수록한 성표에 엡실론을 수록, 에리다누스 별자리에서 '159번'을 부여했다. 보데 성표는 여러 천문학자 연구결과에 기반, 대다수 자료는 라카유(남반구 하늘), 랄랑드, 보데 본인 관측자료였다. 엡실론은 랄랑드 관측자료에 기초하여 수록되었다. 보데는 엡실론 겉보기 등급을 3으로 기록했다. 1814년 주세페 피아치는 성표 제2판(초판 1803년)을 출판했다. 1792년부터 1813년까지 관측자료 토대로 7,000개 이상 항성을 시간단위로 묶어 총 24시간(0~23시간)으로 정리했다. 엡실론은 '3시간-89번 별', 겉보기 등급은 4였다. 1918년 엡실론은 헨리 드레이퍼 목록에 HD 22049로 수록, 잠정 분광형 K0였다.

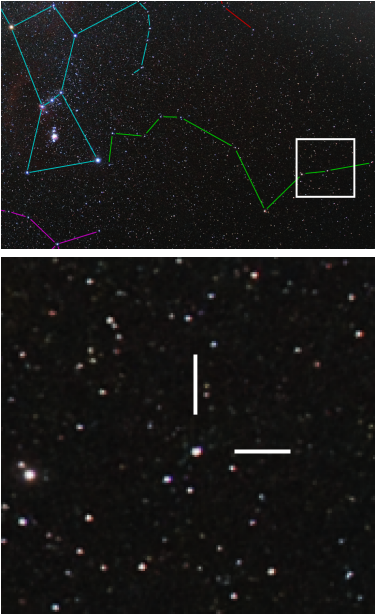

1800년에서 1880년 사이 에리다누스자리 엡실론은 천구상에서 연간 3 각초(각속도)로 추정되는 큰 고유 운동을 하는 것으로 밝혀졌다. 이는 태양에 비교적 가깝다는 것을 의미하며, 별의 시차 측정을 위한 관심 대상으로 만들었다. 1881년부터 1883년까지 미국 천문학자 윌리엄 L. 엘킨은 남아프리카 공화국 희망봉 왕립 천문대에서 일사계를 사용하여 엡실론별 위치를 근처 두 별과 비교했다. 이를 통해 0.14 ± 0.02 각초의 시차가 계산되었다. 1917년까지 관측자들은 시차 추정치를 0.317 각초로 정교하게 개선했다. 현재 값 0.3109 각초는 약 10.50 광년 거리에 해당한다.

1960년 물리학자 필립 모리슨과 주세페 코코니는 외계 문명이 통신에 전파 신호를 사용할 수 있다고 제안했다. 프랭크 드레이크가 이끈 오즈마 계획은 타텔 망원경을 사용하여 엡실론별과 황소자리 타우에서 신호를 탐색했다. 중성 수소 방출 주파수 1,420 MHz (21 cm)에서 관측했으나, 지능적 외계 기원 신호는 감지되지 않았다. 드레이크는 2010년 같은 실험을 반복했으나, 결과는 같았다.

1964년 우주 과학자 스티븐 H. 돌 랜드 연구소(RAND Corporation) 연구 ''인간을 위한 거주 가능 행성''에서 엡실론별 주위 거주 가능 행성 확률을 3.3%로 추정했다. 근처 별 중 거주 가능 행성을 가질 가능성이 가장 높은 14개 별 중 하나로 언급되었다.

1977년 윌리엄 I. 맥러플린은 외계 지적 생명체 탐사(SETI) 새 전략을 제안했다. 신성 폭발처럼 널리 관측 가능한 사건을 지능적 외계인이 신호 송수신 동기화에 사용할 수 있다고 제안했다. 1988년 국립 전파 천문대에서 시험 가동, 백조자리 신성 1975 폭발을 시간 측정기로 선정했다. 15일간 관측 결과 엡실론별에서 이상 전파 신호는 감지되지 않았다.

1985년 물리학자이자 작가 로버트 L. 포워드는 이 시스템을 성간 여행 대상으로 고려했다. 이듬해 영국 성간 협회는 엡실론별을 다이달로스 계획 연구 목표 중 하나로 제안했다. 이 시스템은 2011년 이카루스 계획 등 제안의 목표 중 하나로 계속 남아있다.

엡실론별은 가까운 위치 때문에 1995년 외계 지적 생명체 신호 탐색 마이크로파 조사 피닉스 계획 목표 별 중 하나였다. 이 프로젝트는 2004년까지 약 800개 별을 조사했으나, 신호는 감지하지 못했다.

4. 물리적 특징

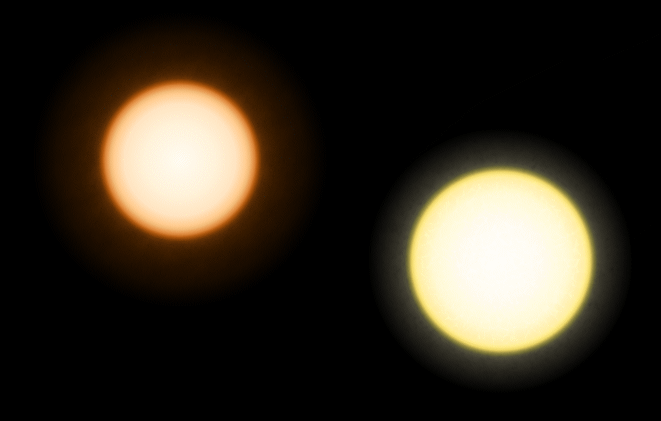

엡실론별은 분광형 K2 V의 주계열성으로, 태양보다 질량과 반지름이 작고, 표면 온도도 낮다. 엡실론별의 추정 질량은 0.82 태양 질량이고, 반지름은 0.738 태양 반경이다. 광도는 0.34 태양 광도에 불과하다. 추정 유효 온도는 5,084 K이다. 센타우루스자리 알파 B에 이어 태양으로부터 두 번째로 가까운 K형 주계열성이다. 1943년부터 엡실론별의 스펙트럼은 다른 별을 분류하는 안정적인 기준점 중 하나로 사용되어 왔다.

엡실론별의 금속 함량, 즉 헬륨보다 무거운 원소의 비율은 태양보다 약간 낮다. 엡실론별의 채층(빛을 내는 광구 바로 위에 있는 대기 외곽 지역)에서 철의 풍부도는 태양 값의 74%로 추정된다. 대기 중 리튬의 비율은 태양보다 5배 적다.

엡실론별의 K형 분류는 수소의 흡수(발머 계열)에 의한 흡수선은 비교적 약하지만 중성 원자와 단일 이온화된 칼슘 (Ca II)의 강한 선을 가진다는 것을 나타낸다. 광도 계급 V(왜성)는 핵에서 수소의 핵융합 반응을 겪고 있는 별에 할당된다. K형 주계열성의 경우, 이 핵융합은 일련의 반응을 통해 4개의 수소 핵을 효과적으로 결합하여 헬륨 핵을 형성하는 양성자-양성자 연쇄 반응에 의해 지배된다. 핵융합에 의해 방출되는 에너지는 복사 전달을 통해 핵에서 바깥쪽으로 전달되며, 이는 주변 플라스마의 순 이동이 없도록 한다. 이 지역 외부, 즉 외피에서는 에너지가 플라스마 대류에 의해 광구로 전달된 다음, 공간으로 복사된다.

엡실론별은 태양보다 더 높은 수준의 자기 활동을 보이며, 따라서 대기 바깥 부분(채층과 코로나)이 더 역동적이다. 엡실론별 전체 표면의 평균 자기장 세기는 이며, 이는 태양의 광구에서 인 자기장 세기보다 40배 이상 크다. 자기적 특성은 약 0.14 T의 자기 선속을 가진 영역이 무작위로 광구의 약 9%를 덮고, 나머지 표면에는 자기장이 없다고 가정하여 모델링할 수 있다. 엡실론별의 전반적인 자기 활동은 년 및 년의 활동 주기가 공존하는 것을 보여준다. 반경이 이 간격 동안 변하지 않는다고 가정하면, 활동 수준의 장기적인 변화는 15 K의 온도 변화를 생성하는 것으로 보이며, 이는 시각적 등급(V)의 0.014 변화에 해당한다.

엡실론별은 회전하면서 시선에 들어오고 나가는 자기 활동이 더 높은 영역을 가지고 있기 때문에 BY 드라코니스 변광성으로 분류된다. 이 회전 변조의 측정에 따르면 적도 영역은 평균 11.2 일의 주기로 회전하며, 이는 태양의 회전 주기 절반보다 짧다. 관측 결과 엡실론별은 별점과 기타 단기 자기 활동으로 인해 V 등급에서 0.050만큼 변동하는 것으로 나타났다. 측광은 또한 태양과 마찬가지로 엡실론별의 표면이 차등 회전을 겪고 있음을 보여준다. 즉, 적도의 회전 주기는 고위도의 회전 주기와 다르다. 측정된 주기는 10.8에서 12.3일까지이다. 지구에서 엡실론별로의 시선에 대한 축 기울기는 매우 불확실하며, 추정치는 24°에서 72°까지이다.

엡실론별의 높은 채층 활동, 강한 자기장 및 비교적 빠른 회전 속도는 젊은 별의 특징이다. 엡실론별의 나이에 대한 대부분의 추정치는 2억 년에서 8억 년 사이이다. 엡실론별 채층의 낮은 중원소 풍부도는 일반적으로 더 오래된 별을 나타내는데, 그 이유는 성간 매질(별이 형성되는 곳)이 더 오래된 세대의 별에 의해 생성된 더 무거운 원소에 의해 꾸준히 풍부해지기 때문이다. 이 이상 현상은 일부 더 무거운 원소를 광구 밖으로 이동시켜 엡실론별의 대류대 아래 영역으로 이동시킨 확산 과정으로 인해 발생할 수 있다.

엡실론별의 X선 광도는 약 ()이다. 태양 주기의 태양보다 X선에서 더 밝다. 이러한 강한 X선 방출의 원천은 엡실론별의 뜨거운 코로나이다. 엡실론별의 코로나는 태양의 코로나보다 더 크고 뜨거워 보이며, 코로나의 자외선 및 X선 방출 관측을 통해 측정한 온도는 이다. 자기 활동 주기와 일치하는 X선 방출의 주기적 변화를 나타낸다.

엡실론별에서 방출되는 별풍은 주변의 확산 가스 및 먼지의 성간 매질과 충돌할 때까지 팽창하여 가열된 수소 가스의 거품(아스트로스피어, 태양을 둘러싼 헬리오스피어와 동일)을 생성한다. 이 가스의 흡수 스펙트럼은 허블 우주 망원경으로 측정되었으며, 이를 통해 별풍의 특성을 추정할 수 있다. 엡실론별의 뜨거운 코로나는 엡실론별 별풍에서의 질량 손실률을 태양보다 30배 더 높게 만든다. 이 별풍은 약 에 걸쳐 있고 엡실론별에서 떨어진 활 충격파를 포함하는 아스트로스피어를 생성한다. 지구에서 추정된 거리에 따르면, 이 아스트로스피어는 42 분각을 차지하며, 이는 보름달의 겉보기 크기보다 넓다.

5. 행성계

태양과 비슷한 별들 중 엡실론은 지구와 매우 가깝기 때문에 외계 행성을 거느리는 유력 후보로 주목받아 왔다. 그러나 활발한 채층 활동으로 인해 항성 활동과 행성의 중력적 작용을 구별하기 어려워 시선속도법을 이용한 행성 탐색에 어려움이 있었다. 직접 사진 촬영을 통한 행성 탐색 시도 역시 성공하지 못했다.

적외선 관측 결과, 항성으로부터 500AU 이내에 목성 질량의 세 배 이상인 천체는 없는 것으로 확인되었다. 스피처 우주 망원경으로 80AU 이상 떨어진 곳에서 목성과 비슷한 질량의 천체를 찾았으나 발견되지 않았다. 먼지 원반 안쪽 경계인 30AU~35AU 범위에서도 목성 질량의 1.5배 이상인 천체는 없었다.

5. 1. 행성 b (에기르)

에리다누스자리 엡실론 b는 2000년에 발견이 공식 발표되었으나, 그 존재 여부에 대해서는 논란이 있었다. 시선속도법과 측성학적 방법으로 관측되었으며, 목성 질량의 0.6 ~ 1.55배 정도의 질량을 가진 것으로 추정된다. 공전 주기는 약 7년, 궤도 반지름은 약 3.4 AU로 추정되지만, 궤도이심률은 매우 불확실하다.

2008년의 정밀한 연구 결과 기존 자료로는 행성의 존재를 확정할 수 없다는 결론이 나왔으나, 많은 천문학자들은 2000년 증거가 충분히 설득력 있으며 b의 존재는 검증되었다고 믿고 있다. 라 실라 천문대 탐사프로그램에서 b의 발견사실을 확고히 검증해 내지 못했기 때문에 2013년 기준으로 b의 존재 여부는 아직 확정되지 않았다.

발표된 논문들은 행성의 공전주기는 6.85년에서 7.2년, 평균 공전궤도 반지름 값은 3.38 ~ 3.50 천문단위, 궤도이심률은 자료에 따라 다르게 제시하고 있다.

b의 정확한 질량은 아직 밝혀지지 않았으나 행성의 중력이 어머니 항성에 미치는 변위 효과를 이용하여 추정할 수 있다. (''m''은 행성의 질량, ''i''는 궤도경사각) 의 값은 목성질량의 0.6 ~ 1.06배 사이로 나오며 이로부터 행성 질량의 최솟값이 결정된다. 목성질량 0.78배에 궤도경사각 30도를 대입하면 가장 많이 인용되는 질량값인 목성질량 1.55 ± 0.24 배가 나온다.

이 행성의 모든 매개 변수 중에서도 공전궤도 이심률은 가장 불확실한 요소이다. 항성으로부터 3 천문단위 거리에 소행성대가 있는 것으로 보이는데, 만약 행성 b의 이심률이 0.7이라면(가장 유력한 수치) 소행성대와 충돌한다. 만약 실제 이심률이 이렇게 높다면 b는 소행성대를 가로질러서 공전궤도를 그릴 것이고 이 경우 대략 1만 년 내로 소행성대는 깨끗이 지워질 것이기 때문이다. 만약 소행성대의 나이가 1만 년보다 길다면 이는 b의 궤도 이심률이 약 0.1 ~ 0.15로 원에 가깝다는 뜻이다. 다만 안쪽 소행성대에 있는 먼지가 소행성대 구성원끼리의 충돌로 생긴 것이 아니라 엡실론 계 바깥쪽에서 이동해 온 것이라고 가정한다면 이심률과 현재 원반 상태 사이에 모순은 없어진다.

5. 2. 행성 c (미확인)

미국 천체물리학자 앨리스 퀴엔과 제자 스티븐 손다이크는 에리다누스자리 엡실론 주위 먼지원반 구조를 컴퓨터 시뮬레이션으로 계산했다. 이들은 먼지입자로 이루어진 덩어리 구조가 두 번째 행성이 찌그러진 궤도를 돌고 있다는 증거라고 주장했다. 이 연구결과는 2002년 공식발표 되었다.

먼지 원반을 컴퓨터 시뮬레이션으로 모형화한 결과 원반 모양은 두 번째 행성이 존재해야 유지될 수 있다는 결론이 나왔고, 이 가상행성은 잠정적으로 '에리다누스자리 엡실론 c' 라는 이름이 붙었다. 관측되는 원반 내 덩어리 구조는 먼지입자가 타원궤도를 도는 행성과 궤도 공명을 일으키는 위치에 묶여 있어야 생길 수 있다. 만약 가상행성 c가 있다면 어머니 별로부터 약 40 AU 떨어져 있고 궤도이심률은 0.3에 공전 주기는 280년일 것이다. 또한 천문학자들은 원반 안쪽 먼지가 없는 영역에 세 번째 행성이 있을 것이라고 예측하고 있다.

현재의 행성형성 모형으로는 c 정도 멀리 떨어진 곳에서 행성이 만들어지는 과정을 쉽게 설명하지 못한다. 먼지 원반은 가스 행성이 만들어지기 훨씬 전에 흩어졌을 것이기 때문이다. 다만 c는 처음에 약 10 천문단위 거리에서 태어난 뒤 원반이나 다른 행성과의 중력적 상호작용으로 바깥쪽으로 위치를 옮긴 것일 수도 있다.

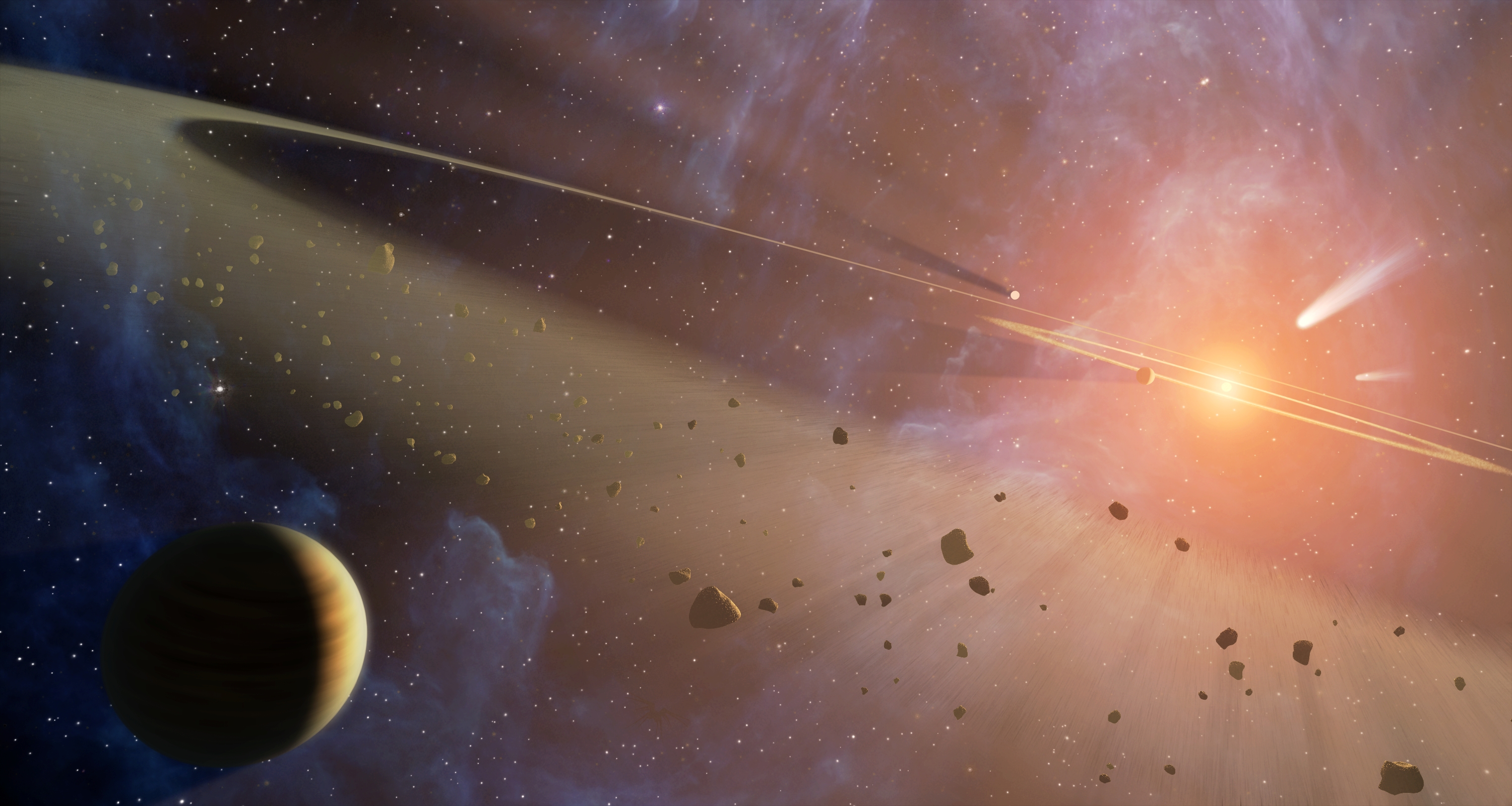

5. 3. 소행성대

에리다누스자리 엡실론 주위에는 두 개의 소행성대가 존재한다. 안쪽 소행성대는 항성으로부터 약 3AU 거리에 있으며, 이는 태양계의 소행성대와 유사하다.[9] 바깥쪽 소행성대는 항성으로부터 약 20AU 거리에 있는데, 이는 태양계의 천왕성 궤도 부근에 해당한다.[9]2008년 NASA의 칼 스테펠펠트는 스피처 우주 망원경을 이용하여 엡실론을 관측한 결과 두 개의 소행성대를 발견했다.[9] 안쪽 소행성대는 엡실론에서 3AU 떨어져 있어 태양계의 소행성대와 거의 같은 거리에 있다. 이 소행성대는 규소 먼지 입자로 구성되어 있으며, 알갱이 평균 크기는 3 마이크로미터, 총 질량은 약 1018 kg이다. 행성 b가 존재한다면, 이 소행성대는 b의 중력 섭동 때문에 b 궤도 바깥에서 물질을 공급받을 수 없다. 따라서 소행성대 먼지는 소행성 간 충돌로 생성된 것으로 추정된다. 바깥쪽 소행성대는 안쪽 소행성대와 바깥쪽 먼지 원반 사이에 있으며, 엡실론에서 약 20AU 떨어져 있다.[9] 이 띠는 안쪽 소행성대보다 밀도가 높다. 최소 두 개의 행성이 이 소행성대 구조를 유지하는 것으로 추정된다.

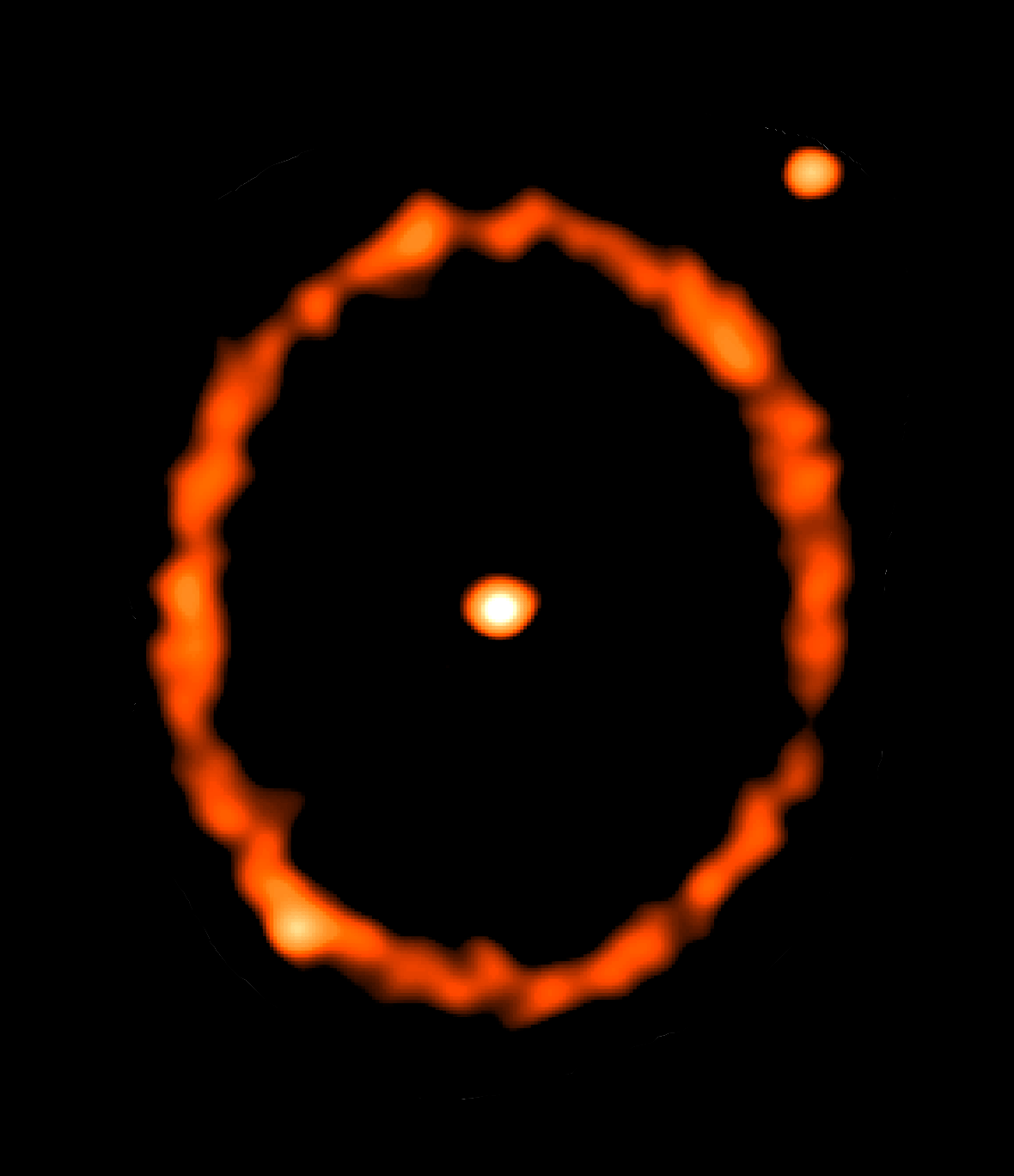

5. 4. 먼지 원반

IRAS가 엡실론별 주위에서 적외선 초과 현상을 감지했는데, 이는 별 주위에 먼지가 존재함을 나타낸다. 제임스 클러크 맥스웰 망원경으로 850 마이크로미터 파장에서 관측한 결과, 엡실론별 주변 35 각초 크기의 구조에서 초과 복사속이 검출되었다. 방출량이 최고조에 달하는 곳은 시반경 18초각 지점으로, 중심별로부터 약 60 AU 거리이다. 별로부터 35~75 AU 범위에 걸쳐 매우 높은 수준의 에너지 방출이 관측되었으며, 30 AU 안쪽으로는 급격하게 그 양이 줄어들었다. 이 방출 현상은 먼지로 이루어진 원반 구조, 또는 '젊은 카이퍼 벨트'가 엡실론별 주위에 있는 것으로 해석할 수 있다. 지구에서 볼 때 이 띠 구조는 시선 방향에서 약 25도 기울어져 보인다. 이후 아타카마 대형 밀리미터 배열로 더 높은 해상도의 이미지를 촬영하여 벨트가 별에서 70 AU 떨어진 곳에 위치하고 너비가 11 AU에 불과하다는 것을 보여주었다. 원반은 정면에서 33.7° 기울어져 타원형으로 보인다.

먼지 원반에 있는 먼지 또는 물의 얼음은 항성풍이 별 가까이로 이들을 잡아당기는 과정, 또는 항성 복사 작용이 먼지 낱알들을 천천히 나선형으로 중심별로 당겨오는 작용(포인팅-로버트슨 효과)을 통해 별 가까이로 끌려간다. 이와 동시에 끌려가는 먼지는 서로 부딪치면서 부서지기도 한다. 이런 과정을 거쳐 원반 안에 있는 먼지가 전부 깨끗하게 사라지는 데 걸리는 시간은 현재 엡실론별의 나이보다 짧을 것으로 예측된다. 따라서 현재 먼지 원반은 충돌 또는 더 큰 어미 천체들의 상호작용으로 만들어졌으리라 추측되며, 현재 원반 상태로 볼 때 엡실론별 계는 행성이 형성되는 막바지 단계에 이른 것으로 보인다. 먼지 원반 구조가 생겨난 후 계속 현재의 상태를 유지하려면 대략 지구 11개 정도 질량의 어미 천체가 서로 충돌해야 한다는 계산이 나왔다.

먼지 원반에는 대략 달 질량 6분의 1 정도의 먼지가 섞여 있는데, 이들 입자 크기는 3.5 마이크로미터 정도이며 온도는 약 55 K이다. 이 먼지 입자는 10~30 킬로미터 크기에 총질량이 지구의 5~9배에 이르는 혜성 무리가 서로 충돌하여 만들어졌다. 이는 우리 태양계에 있던 원시 카이퍼 벨트 총질량(지구의 10배 정도)과 비슷한 값이다. 그러나 엡실론별 주위에 있는 일산화 탄소의 양은 매우 적어, 엡실론별 주위에는 태양계 카이퍼 벨트보다 휘발성 물질을 머금은 혜성이나 얼음 미행성체가 적음을 알 수 있다.

먼지 원반에 있는 '덩어리 구조'는 행성 하나(에리다누스자리 엡실론 b)가 중력으로 섭동을 일으켰기 때문일 것이다. 이 먼지 원반 내 덩어리는 가상 행성 궤도와 정수비의 궤도 공명을 일으키는 장소에 생겨난다. 예를 들면 행성이 별을 세 바퀴 돌 때 그 바깥쪽 먼지 원반이 두 번 돌면 이를 3:2 궤도 공명 상태에 있다고 표현한다. 컴퓨터 시뮬레이션에 따르면 현재 먼지 원반 모양은 행성과 원반이 5:3, 3:2 공명비를 보이고, 행성의 궤도 이심률이 0.3 정도일 경우 만들어질 수 있다고 한다. 하지만 원반의 덩어리 구조는 명왕성족과 같은 왜행성끼리 부딪혀 만들어진 결과일 수도 있다.

5. 5. 생명체 존재 가능성

에리다누스자리 엡실론은 태양과 비슷하고 지구와 가까워 생명체가 존재할 수 있는 행성이 있을 가능성이 제기되어 왔다. 엡실론별의 생명체 거주가능 영역은 항성으로부터 약 0.5~1 AU 거리에 위치할 것으로 추정된다. 엡실론 주위에서 지구와 비슷한 환경이 조성될 수 있는 범위는 0.5~1 천문단위이다. 엡실론은 약 200억 년 후 밝기가 증가하면서 거주가능 영역이 0.6~1.4 천문단위로 멀어질 것이다.엡실론별의 생명체 거주가능지역 안에 가스 행성이 찌그러진 궤도를 그리며 돌고 있다면, 지구와 비슷한 작은 행성이 안정적으로 별을 돌 확률은 줄어든다.

엡실론처럼 젊은 별은 생명체에 해로운 자외선을 많이 방출한다. 그러나 젊은 지구가 탄생 초기에 태양으로부터 받았던 자외선 양과 비슷한 에너지를 받으려면 엡실론으로부터 0.5 천문단위 안쪽으로 들어가야 한다. 따라서 엡실론의 생물권에 지구와 비슷한 행성이 있더라도, 그 행성이 받는 자외선의 양은 과거 젊은 지구보다 적을 것이다.

6. 우주 탐사 및 대중문화

엡실론별은 지구와 가깝고 태양과 유사하다는 특징 때문에, 미래의 성간 여행 후보지로 자주 거론된다. 1985년 미국의 물리학자 로버트 포워드는 이 별이 지구와 가깝고 태양과 물리적 특질이 비슷하다는 이유를 들어 성간여행 목적지로 선정했다. 이듬해 영국 행성간 공동체는 다이달로스 계획의 목표 지점 중 하나로 엡실론을 선정했다. 2011년 이카루스 계획에서도 엡실론별을 목적지로 선정하는 등, 앞으로도 여러 탐사 계획에서 방문 후보지로 계속 지목될 것으로 보인다.

엡실론별은 여러 SF 작품에서 배경으로 등장한다. 1960년 오즈마 계획에서 엡실론별을 대상으로 외계 문명의 신호를 탐색했으나 실패했지만, 이 소식이 전해진 후 오랫동안 과학 소설의 무대로 등장해 왔다.

참조

[1]

웹사이트

IAU Catalog of Star Names

http://www.pas.roche[...]

2016-07-28

[2]

웹사이트

IAU Working Group on Star Names (WGSN)

https://www.iau.org/[...]

2016-05-22

[3]

웹사이트

Bulletin of the IAU Working Group on Star Names, No. 1

http://www.pas.roche[...]

2016-07-28

[4]

서적

中國星座神話

台灣書房出版有限公司

[5]

문서

[6]

웹인용

NameExoWorlds The Approved Names

http://nameexoworlds[...]

2017-03-27

[7]

웹인용

IAU Working Group on Star Names (WGSN)

https://www.iau.org/[...]

2016-05-22

[8]

웹인용

Bulletin of the IAU Working Group on Star Names, No. 1

http://www.pas.roche[...]

207-03-27

[9]

뉴스

이웃 태양계엔 소행성대가 2개?

http://science.donga[...]

과학동아

2015-09-16

[10]

논문

Woolley 144

http://webviz.u-stra[...]

2014-09-28

[11]

논문

Gl 144

http://webviz.u-stra[...]

2014-09-28

[12]

논문

GCTP 742

http://webviz.u-stra[...]

2014-09-28

[13]

논문

HIP 16537

http://webviz.u-stra[...]

2014-09-28

[14]

문서

[15]

웹사이트

RECONS TOP100

http://recons.org/TO[...]

THE ONE HUNDRED NEAREST STAR SYSTEMS brought to you by RECONS (Research Consortium On Nearby Stars)

2015-09-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com